レポート特別編 / 2017.11.22

パレード30周年記念本 制作秘話

2017年5月。本づくり研究所の母体である、株式会社パレードの創業30周年を記念した書籍制作プロジェクトが立ち上がった。

9/30には趣向を凝らした盛大なパーティーを本社で行い、そこで本を配るという。発案は神宮前のクリエイティブ室「THE END」のアートディレクター、アカサコ。パレードの出版事業である「パレードブックス」は年に100タイトル以上も自費出版本を刊行しているので、当然今回の記念本も自前でつくることになった。

「過去の作品集に、ちょっとした年表がついた冊子かな?」などとタカをくくっていた出版部一同だったが…事態はとんでもない方向へと向かうのだった。

内容の決定(残り135日)

●圧倒的なボリュームの記念本。

「9月末までに1,000ページの本をつくる」

アカサコの言葉に、耳を疑うスタッフ一同。なにせ、それほどページのある本は過去に経験がない。しかも内容は作品集ではなく、ほぼすべて読みものになるという。これは相当恐ろしいスケジュールだ。通常パレードブックスでは、原稿を預かってから本が出版されるまでに約3~4ヶ月かかる。にも関わらず、今回は「原稿ゼロ」の状態から、配布するパーティーまで残り4ヶ月半。繰り返しになるが、原稿は1,000ページ分必要だ。

さらにもうひとつ、企画の肝にして最大の難点があった。それは、「取引先、協力会社、役員、ベテラン社員といった会社を語る上で欠かせない人たちから原稿を募集する」というもの。出版部では文章セミナーも行っているので、文章を書き慣れていない人が原稿を用意する難しさを知っている。忙しい業務の間に、果たしてどれだけの原稿が集まるのか…。ただし、実現できるとなれば、人と人の繋がりを大事にしてきたパレードにとってこれ以上に「らしい」一冊はない。日程を危惧する一方で、出版チームのメンバーには、この規格外の本に挑戦したい気持ちも膨らんでいった。

-

-

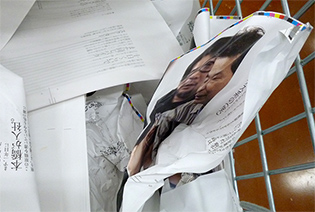

30周年のパーティーや記念本を企画したアカサコ。(写真左)/中でも意欲的だったのが、出版部東京支社のリーダー・下牧。以後、彼女を中心にプロジェクトが進む。(写真右)

構成会議が始まった。目下の目標はひとつだ。1,000ページもの文章量を、どうまとめていくか。最初に挙がった案は、パレードと関係の深い「30人(人物)・30ヶ所(場所)・30話(出来事)」を集めては?というものだった。しかし、30×3=90種類もの原稿を同時に管理しなければならない上、単純計算で1パートあたり10ページほどしか割けない。これでは、寄稿してもらう原稿にも制限が出てしまう。30をテーマにした30周年らしいアイデアだがデメリットも多く、カタチに縛られるとかえって本のクオリティを損なう可能性があった。

そこで浮上したのが、人も、場所も、出来事も、すべてアイウエオ順に並べるというアイデア。それなら数合わせのために優先度の低い話を無理に入れることもないし、成り行きでページ数を決めることができる。こうして軸が定まったことで、巻頭には取締役たちの座談会、巻末には現職社員の社員名鑑と、全体の構成はスムーズに決定。そして名前は『三〇周年大百科』に決まった。

原稿づくり(残り135日→90日)

●さっそく社内で撮影開始。

原稿を関係各所に依頼してまもなく、社員名鑑のための撮影が行われた。なんといっても時間がないので、社内でできることから迅速に進めていきたい。

アカサコがカメラマンを手配し、ひとりずつ手早く撮り進めていく。撮られ慣れていないスタッフはかなりの大根役者だったが、アカサコが身体の向きや動きに指示を出し、他のスタッフと会話させるなどして、リラックスさせながら進めていく。ハリウッドスターを起用した広告も手がけるほどの手腕。その指示はさすがに的確だ。写真が苦手な者や、逆に表情を決めすぎてしまう者をコントロールして、無事に全社員34人分の写真を撮り終えた。後日カメラマンから写真が届くと、「私はコレがいい」「アレだけはダメだ」など大いに盛り上がる。ただ、いろいろあがいてはみるが、結局はアカサコが選んだカットに迎合する一同であった。

-

-

東京支社撮影の様子。緊張でポーズと表情が固すぎる、販売管理担当の本橋。

●役員座談会

続いて、役員による座談会が開催された。創業者3名に、取締役2人を加えた役員5人が大阪本社のミーティングスペースに集まり、その周りを大がかりな機材が囲む。

パレードはそれぞれの取締役がチームを率いていて、実務上関わることは少ない。もちろん会議などで定期的に顔は合わせているが、あらたまって昔話をするとなると、照れくさくて思うようにエンジンがかからない可能性はあるため、スタバのコーヒーや美味しいお菓子など、リラックスできる環境を準備万端に整えた。ただ、そこはみな関西人。終わってみれば始終会話は弾み、予定時間をオーバーするほどだった。昔話、苦労話、暴露話。とても本には載せられないエピソードもたくさん飛び出した。

左から高尾敬一、辻岡宏之、太田宏司郎、原田直紀、岡本隆司。座談会は大阪本社中2階の打ち合わせスペースで行われた。

●原稿集め、それぞれの苦悩。

撮影も終わり、いよいよ社内外から原稿をかき集める時がきた。東京では下牧がアカサコと連携を取り、大阪の進行管理は、出版コーディネーターの森が担当することになった。徐々に原稿が集まり始めると、大阪の森に加えて東京の笹生がリライト作業に加わる。文章が苦手だったり、時間がなかなかとれないスタッフの場合は、インタビュー形式で書き起こして手助けする。2人ともそうした取材の経験はあるとはいえ、森は8年目、笹生に至っては4年目で東京出身だ。「入社以前の出来事」「スタッフ間の細かい関係性」「関西の地理、方言」といった障壁があった。日々の業務をぬって時代背景なども調べながら、できるだけ原稿を膨らませていく。

そんななか、まとめ役の下牧は先の見えない不安を募らせていた。社内行事なので、ある程度スタッフの原稿が後回しになることは予想できたとはいえ、東京からは大阪の状況がまったく見えない。普段の業務以上に距離の差を感じることになった。そういう意味で、逐一状況を知らせてくれる森の存在はきわめて大きかったという。

一方、他のスタッフとは違い、書き手として大きく悩んだ人間がいた。代表の太田だ。本は好きだが、原稿を書くのが大の苦手。少し書いても読み返すとすぐに修正したくなり、何度繰り返しても終わらないタイプ。それに加えて30年前の記憶を辿らなくてはならないし、人に気を使う性格だけに、みんなに喜んでもらえる良い本にしたいというプレッシャーも働く。本好きゆえ本に構えてしまい、とんでもなくハードルが上がるという地獄を味わうことになった。

-

-

原稿のリライトの際、関西の方言に苦戦した出版コーディネーター笹生。(写真左)/何本もの原稿を担当した社長の太田。(写真右)

デザイン・装丁(残り90日→40日)

実際の誌面。全編フルカラーで画像も多いため、色味など文字以外にも気を使う点は多い。

●1文字が命取りの超繊細なデザイン。

6月末。プロジェクト始動から約1ヶ月半後、座談会をベースにアカサコが本のデザインフォーマットを仕上げた。誌面いっぱいに文字を敷き詰めるのではなく、天地にゆとりをもたせて、話の流れによって文字の大きさを変えるデザイン。なるほど、これなら原稿量はかなり少なくて済むし、文字のメリハリもあるので飽きさせることもない。

ただ、文字が少ないからといって、制作が簡単になるかといえばとんでもない。1文字1行で大きく見た目の変わる繊細なレイアウトは、予想以上に手間のかかる作業になった。

7月に入ると、大阪組の労力は日に日に増していく。デザイナーの藤山がデザインを仕上げる一方で、森は大阪のスタッフに原稿を督促する。必死に本業に取りかかる先輩たちに声をかけて協力を促すのは、かなり気を使う作業だ。のちに藤山と森は、この時期のことを「賽の河原のような日々だった」と振り返る。ただ、その分お互いの仕事へのリスペクトを深める貴重な経験にもなったという。

ようやくデザインが固まり、あとは各方面から上がってきた原稿を片っ端から下牧・森がチェックして、表記統一を施して藤山に渡すのみ。せっかく寄稿してもらった原稿なので、「文法的にはこちらが正しい」などとそう簡単には直せない。最低限のチェックで一定のクオリティを保つという難しさがあった。1ページの文字量は少ないといえ、1,000ページもの原稿である。何度校正しても誤字が見つかる。現場ではOKとされたものが、アカサコから「ここ間違いじゃない?」と指摘されることも多かった。

目標の9月末までに残り2ヶ月。印刷に1ヶ月はかかるため、実際に作業できるのはつまりあと1ヶ月。完全な原稿は3割ほどしかなく、まだ届いてすらいない原稿もたくさんある。社員名鑑や座談会を差し引けば残り約600ページ。原稿を集めて、チェックして、制作して、執筆者に確認して、必要があれば修正して…。そのあいだも、着実にカウントダウンは進んでいく。

-

-

元ライターとして原稿作成から進行管理までを担当した、大阪の出版コーディネーター森。(写真左)/デザイナーであり、大阪チームリーダーの藤山。すでに数百タイトルの書籍制作を手がけている。(写真右)

●印刷仕様の決定。

いよいよ最終的な仕様と、印刷会社を決めるときが来た。四六判のソフトカバー。とにかく分厚い本なので、開きをよくする「PUR」という特殊な製本加工を施すことに。本の表紙は全面写真なので、紙は発色が良く柔らかな素材感のある「Mr.B」を採用。その上からPP加工をすることで、上質な凹凸が現れる仕組みだ。さらに、トレーシングペーパーの表紙カバーでくるむという、記念誌としてはほとんど見かけない仕上がりになった。

印刷会社は何社か当たったが、話題の新刊書籍をたくさん扱っているところに決めた。すべての工程を自社内で行うため、タイトなスケジュール、細かい要望への柔軟な対応が可能だったからだ。また、1,000ページという特殊な本だけに印刷上の制限もあった。製本機は45ミリが限界なので、本文用紙は薄いモノでなければいけない。

試行錯誤の結果、「b7バルキー」という嵩高微塗工紙が採用されることになった。嵩高とは厚さの割に軽い紙、微塗工紙とは表面に微量の塗料を施してカラーを引き立てる紙を指す。塗工が多すぎると写真集のようにツルツルとした仕上がりになってしまうので、あくまで微塗工に留めて紙本来の素朴な質感を大切にした。

PUR(ポリウレタン)製本。建築・自動車用の接着剤を使うことで、本を開きやすくするだけでなく、長持ちさせる効果がある。まさに今回の分厚い記念本にピッタリだ。

●妥協なき最終調整。

そして最後のひと手間。トレーシングペーパーを表紙カバーに使うと、袖の折り返し部分が割れる恐れがある。アカサコがそんな懸念を指摘すると、印刷会社は「裏面にマットPPをかけて補強する」というアイデアで応えてくれた。第一線の作り手同士が生んだファインプレーである。

本をつくる場合、最初に全ページ白紙の見本(束見本)をつくり、本当にその仕様で良いかをシミュレーションする。つまり、印刷前に1,000ページの重みや厚みをいち早く体験できてしまうワケだ。さっそく見本を発注しようとしたところ…ココでも急遽変更が入ることになった。アカサコの提案で、巻頭に袋とじを入れることになったのだ。理由は「おもしろそうだから」。こうした彼特有のキラーパスはよくあることだが、今回の日程ではその緊張感も半端ではない。

1週間後、束見本が届いた。その厚みは予想通りの迫力だが、持ってみると読むのに負担になるほど重くはなく、違和感も少ない。よく考えたら辞書などでみんな一度は手にしたことがあるサイズ感なのだ。どちらかといえば、目立ったのは高級感のほう。これだけのボリュームが、すっきりとまとまっているのが異様だった。

-

-

厚手のトレーシングペーパーを採用した表紙カバー。(写真左)/巻頭の袋とじ。中身は若かりしころの取締役たちがはしゃいでいるだけの写真という、前人未踏の自己満足コンテンツだ。(写真右)

仕上げ(残り40日→完成)

入稿用の原稿がついに揃った。つくり手の血と汗と涙がにじむ。

●全員でひたすら校正。

さあ、いよいよ総仕上げ。データを紙で出力して、ひたすら目視で校正をするのみだ。下牧を中心に、ほぼ全員で取りかかる。自分が関わったパートだと主観が入って目が行き届かない恐れがあるのが、校正の難しさ。そのあたりも踏まえて、常に全員が新鮮な目で見られるようにした。それぞれ、この時に初めて見る原稿も多く、予想外に楽しい作業になった。

中でも好評だったのは、取締役の高尾が今はなき伝説のカレー屋『ランプハウス』について語る章だ。

「コクの原子爆弾が口の中で炸裂するんや!ここまでゆうたら、なんとなくわかってもらえるかな。家のカレーなんやけど、コクのスケールが桁違い。海でゆうたらマリアナ海溝のように深く、空でゆうたら銀河の果てまで遠い。」

うーん、なんという文才だろうか。高尾こそカレーの王子、いや王さまである。

残り2週間。制作はフル回転。校正は販売担当までもが加わって全員体制で行う。残り400ページ、300ページ、200ページ、100、50、10…。そして、ついに入稿!なんとか間に合った…。

-

-

大詰めを迎えた作業に集中する、出版コーディネーター深田。(写真左)/出版部で好評だった、伝説のカレー屋「ランプハウス」。(写真右)

●印刷工場を見学。そしてついに…

最後は、埼玉の工場へ印刷の立ち会いに行った。仕事の本と、自分たちの本とでは力の入り方がまた違う。「よそのお子様に何かあっては困る!」と「うちの子ちゃんとできるかしら」の違いとでもいおうか。手に汗握る時間だった。

-

-

使用した紙の一部。社内用の本としては、とてつもない量だ。(写真上)/印刷は1時間に数千枚ペース。部数はそれほどでもないが、1000ページ分の版を交換し続ける必要があり、工程は2日に及んだ。(写真左下)/大量印刷はインクが乗るまでに試し刷りが必要。たとえ代表がくっちゃくちゃになっても文句は言えない。(写真右下)

数日後、会社に見本が届いた。事前に束見本を受け取っていたにもかかわらず、魂が吹き込まれた本はまた別物のようだった。一冊というより「ひと塊」、会社の歴史の結晶だ。代表の太田は本を受け取った日、感激すると同時に、間違いがあるんじゃないかと怖くてまったく中身を見られなかったと語る。

アカサコは「できて当然」とひょうひょうとしていたが、出版チームには相当な達成感があった。これまで制作した本の中でもトップクラスの嬉しさ。特に作業が過酷だった下牧、森、藤山は、間に合ってよかったという安堵感に包まれた。

なにより、メンバー全員が共通して感じたのは

「取締役が喜んでいるのが嬉しかった」

というものだった。

●パーティー当日

当日は来場者や社員など、一人ひとりに記念本が配られた。出版部以外の人は、このときはじめて現物を見ることになったが、その存在感に驚いてくれたり、自分が原稿を書いたパートを恥ずかしそうに見返していたり。これまでに見たことがない、新鮮な反応にふれることができた。

30年は会社のひとつの分岐点とよく言われる。特にデザイン会社で30年というのは、業界でもなかなか類を見ないことだ。バブル崩壊、阪神大震災、東日本大震災。そうした出来事を、ひとつの会社の視点で語れることが誇らしかった。こればっかりはデータをアップして、「ダウンロードしてください」では味気ない。歴史を手に取れるカタチにして、直に渡す。あらためて、「紙の本」の素晴らしさを感じるパレードブックス一同だった。