レポート03 / 2016.04.01

本の解体ショー

本のパーツや名称などは、充分理解しているつもりだ。しかし、パーツがどういった仕組みでできているのか、全てを実際にみたことはない。人から聞いたり、どこかで読んだ情報で、本の仕組みを詳しく誰かに説明できるのだろうか......。そう考えると、自信がなくなってきた。可愛い本を解体するなんて気が引けるが「百聞は一見に如かず」という言葉もある。書籍印刷会社の方にサポートしてもらい、思い切って本の解体にトライしてみることにした。

まず、観察してみる。

解体する本は、ハードカバーの文芸書を選んだ。よくあるコート紙の表紙カバー。カバーがない本もあるが、書店で流通している本の8割はカバーと帯がついているそうだ。書店流通の事情だが、傷んだ際に再生できるようにするためである。

この本の表紙カバーには、ポリプロピレンのコーティング加工、つまりPP貼りが施されている。汚れ・ほこり・湿気から守るためだったり、光沢を出したりするためでもある。

では、さっそく表紙カバーと帯をはずす。当たり前だが、なんてことはない。ここまではいつも通り。

-

左から本体表紙、表紙カバー、帯

丸い背とみぞ

丸い背が現れる。ページ数のある厚い書物のほとんどは、開きやすいという理由から丸背のものが多い。印刷は特色1色。本体表紙は表紙カバーで隠れるため、インク数を減らしてコストを抑えるのが一般的だ。

本の開きをよくするために、表紙にはみぞがついている。これが絶妙で、深すぎても浅すぎてもよくないのだが、この本は約5mmだった。

本文ページは、おそらくクリームキンマリという書籍用紙。最近、嵩高紙という紙が人気とのこと。厚みはあるが軽いため、持ち運びも楽なうえ、出版社もコストダウンできるメリットがある。

本体表紙を解体する。

さてさて、いつまでも解体をためらっている場合ではない。心を鬼にして、見返しと本文の間にカッターを入れよう......。すると、印刷会社の方に止められた。本体表紙は本文を包んでいるものなので、「切る」のではなく「剥がす」ものらしい。なるほど、よく見ると糊付けされていた。

では、気を取り直して剥がしてみよう。始めたものの......意外と力がいる。こんなふうに剥がす作業を行うことがあるのか聞いてみると、修復が必要な本の場合、行うこともあるらしい。この作業を延々と行うのか......。なんとも大変なお仕事だ。あらためて職人さんを尊敬する。

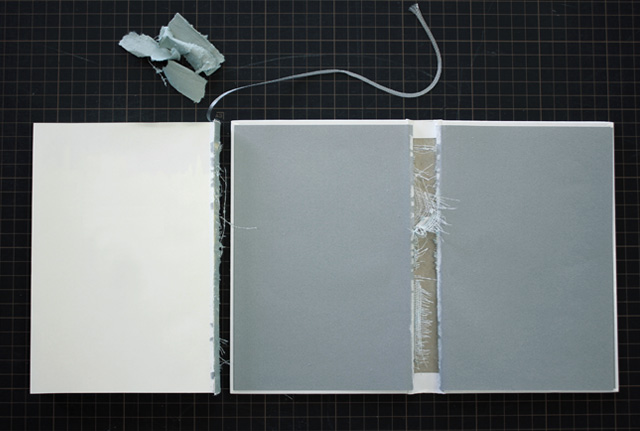

左から本文、本体表紙(グレーの部分が見返し)

順調に剥がれたので、そのままの勢いで、見返しを本体表紙から剥がそう。いったん解体を始めると容赦なく破りたくなる。我ながら思い切りがいい。しかし、ここは全面に糊がはられており、綺麗に剥がすのは無理だと言われた。反対を押し切りやってみると、確かにゴミのようになってしまった......。

剥がしてみて気がついたが、背の部分にはアミのようなものがついている。なるほど、これが寒冷紗か。本の背を補強するための布ということは知っていたが、初めて実物を見たかもしれない。粉々になってしまったが。

表紙と裏表紙を固くて薄い紙がつないでいる。思い出した、これは地券紙。古紙が原料で、紙と紙を接着する糊がよく効く紙。この地券紙の幅が、すなわち本文の厚みになるわけだ。

本体表紙は、芯になるボール紙にコート紙が糊付けされている。この強力な糊がなんなのか聞いたところ背の部分は「ニカワ」、その他は「業務用のボンド」だった。ボンドはともかくニカワについて尋ねたら、動物の生皮・乾燥皮・塩漬皮・動物の骨などの中にある、コラーゲンを水煮して抽出されるらしい。なんだかおどろおどろしい接着剤だが、意外にも無臭。

-

寒冷紗

表表紙と裏表紙をつなぐ地券紙

ニカワ(溶かして使用する)

本文ページを解体する。

ここまで来ればなんの迷いもない。無事に解体を終わらせることで、この本も成仏できるはず。本文の背には背紙が貼ってあるので、それを剥がしてみる。ニカワは本当に強力で、できるだけ形を保ったまま剥がそうと思ったが、またも粉々になってしまった。本がしっかりとカタチを保っているのも、ニカワさんの頑張りのおかげなんだな、と実感する。

上下についている花布をはずす。現在はただの装飾だが、かつては補強するためのものだったらしい。

続いて、しおり。これは簡単。力を入れたらすぐにはずれた。

-

花布

あじろ綴じ

いよいよ本文は丸裸になった。もはや、彼を守る精鋭たちは誰もいなくなった。

本文の背に、なにやら印刷してある。これは背丁といい、折りの順番をガイドしてくれるものだ。

しかし、もはや糊でさっぱりわからないので、1ページ目から16ページずつに数えながらペリペリと分解していく。これは、裂いていくという表現が正しいかもしれない。

分解してみると、折りの背にギザギザがあるのがわかる。これこそが「あじろ綴じ」の特徴。本文を折った折丁の背に切り込みを入れることで、そこから糊を浸透させて全体を接着する。本の開き、強度などに優れ、コストパフォーマンスも良い製本方法だ。

以前は、一つの折がバラバラにならないようにつなぎとめた「糸綴じ」が主流だったようだが、接着剤の強度がアップしたことで、今では「あじろ綴じ」や「無線綴じ」が主流になっている。

すべて折ってから、仕上げに切りこみをいれるものだと思っていたが、機械で折りながら切りこみをいれていくそうだ。是非いつか、工場へ見学に行ってみよう。

解体した部品一覧

これが全体図である。解体してみると、再生不可能になってしまったものがたくさんある。

レポートにまとめると、あっと言う間に終わったように感じるが、なかなか時間がかかった。カッターやはさみ、定規なども用意していたのに、すべて手作業で解体できるのも驚きだった。

この文芸書には申し訳なかったが、実体験で発見したこともたくさんあり、仕組みへの理解が深まったことで、さらに興味が湧いた。とはいえ、解体するのは今回が最後にしておこう。紙、インク、製本、印刷......もっともっと詳しく知りたいことは沢山ある。本の世界は実に深く、研究しがいがあるものだ。

ご協力いただいた創栄図書印刷の宗清さん