レポート27 / 2017.03.31

ショック!誤植!

タイプミスや誤変換などによって起こる、誤植。本や広告に限らず社内会議の資料なども含めて、仕事で文字を扱う方にとっては、考えただけでも背筋が凍りつきそうな言葉です。その昔印刷所では、使用する文字のハンコを一つひとつ並べることで活字を印刷していました。それを植字といいますが、職人が間違ったハンコを選んでしまうこともありました。植字を誤る=つまり、誤植です。大日本を犬日本と書こうものなら…世が世ならクビどころではすみません。本をつくる上であってはならない、誤植のいろんなエピソードを集めてみました。

ショック!新聞のミス

インターネットがなかった時代、全国に素早く情報を届けられるのは新聞だけでした。それだけに新聞には大きな社会的責任があり、間違いなど許されなかったのです。『増補版 誤植読本(ちくま文庫)高橋輝次』に、いくつかのエピソードが掲載されています。

明治32年、読売新聞がロシア皇帝について書いた社説の文中、「全能全智」が「無能無智」になっていたのです。指示書が崩し字で書かれていたために、文選(原稿通りに文字のハンコを箱に並べる人)が読み違えてしまったのが原因。そのままチェックをすり抜けて全国へ配送されてしまったため、直後に前代未聞の訂正号外が出される事態となりました。それからわずか数年後、日露戦争が起きたわけですから、見つけたときのスリルは半端ではなかったでしょう。

「手書き文字を読み違える」というパターンは誤植の王道。「ハンドルを右に」を「インド人を右に」と間違えたゲーム雑誌「ゲーメスト」は、その間違いの多さから誤植の殿堂入りの扱いを受けて崇められています。生の情報を伝えるという方針から、本当にゲームセンターにいる人を連れてきて書かせたのが理由のようです。

検証:http://hiroharu-kato.com/note/20161207.html

イギリス・ロンドンの新聞社でも強烈な誤植がありました。テムズ川に橋が完成し、ビクトリア女王が渡り初めをした記事で、pass(渡る)とpiss(おしっこ)を間違えてしまったんです。あろうことか「女王が公衆の面前で粗相をした」というニュースに。ちなみに、このテムズ川に架かったウォータールー橋は、「世界一高貴な橋」のふれこみでした。

現在は、多くの新聞社が「記者」「編集部」「印刷前の校正部」と3段階に分けることで、誤植防止のシステムをつくっているそうです。

朝日新聞の校閲記者だった加藤康司氏は、自身のエッセー集『赤えんぴつ』を出版するにあたり「誤植を見つけた人に懸賞金を出す」と広告で発表しました(5文字以上が対象、先着5名まで1万円進呈)。これは出版社側の提案であり、加藤氏は当初反対したものの「普通の読者が見つけるのは難しいだろう」と考えて了承。しかし「なんとも言い逃れできない誤植が二十本は確実にあった」という結果に。「死ぬような苦しみを一、二ヵ月味わった」と、自作の序文に記しました。

高橋輝次『増補版 誤植読本』ちくま文庫(写真左)/『ゲーメスト』新声社(写真中)/加藤康司『赤えんぴつ』虎書房

ショック!神様の間違い

最も世界中に出回っている本、それは聖書です。著者が神様という、極めて特殊なジャンル。誤植=神様の間違いになるわけですから印刷工の責任は絶大で、死刑になることもありました。

1631年、ロンドンの印刷業者ロバート・バーカーが担当した欽定訳聖書が有名です。モーゼの十戒の第七条“Thou shalt not commit adultery”のnotが抜け落ちたために「汝姦淫するなかれ」が「汝姦淫すべし」とまったく逆の意味に。バーカーは高額の罰金を払えずに投獄され獄死し、聖書は回収されて焚書になりました。

1763年の欽定訳聖書の場合では、逆にnotをつけてしまったせいで「愚かな者は心のうちに神はない」の一節が「神はある」になったことも(通称:馬鹿者聖書)。英語圏では、notのミスがよくある誤植のひとつであるため、現代では「無罪」を表現するのに“not guilty”ではなく“innocent”を使うなどの対策が取られています。

聖書ではもうひとつ、“Vineyard”=葡萄畑を“Vinegar”=酢と間違えたクラレンドン・プレス版の聖書(通称:酢の聖書)を加えて、3大誤植聖書とされています。聖書はかなり厚く、文字が多い本。宗教上大きな意味をもつとはいえ、ひとつの誤植が死に繋がるのも酷ですね。ただし、当時は新解釈の聖書を取り扱っただけで反対勢力から弾圧に合うこともあるため、誤植以前に聖書をつくること自体がそもそもハイリスク。印刷所もある程度覚悟をもって仕事をしていたのかもしれません。

ショック!漫画の後悔

漫画界でも誤植はつきもの。つげ義春氏の『ねじ式』が広く知られています。同作品には、なんと冒頭まるまる1ページ使ったコマに誤植がありました。主人公がクラゲに手を噛まれているのですが、そこに「メメクラゲ」の文字が。作者が書いていた「××」が、カタカナのメメと読み間違えられたものでした。印刷前に指摘されて直すチャンスはあったのですが、つげ良春自身は「作品に関係ないから」とスルー。もともとシュールを極めた作風のため、「聞いたことのない響き、なんか文学的だ」と、妙な評判になりました。

この逆バージョンとして、実は間違っていなかったというパターンが『北斗の拳』。かの有名なセリフ「ひでぶ!」という叫びは、「ひでぇ!」の誤植だというのが通説でした。ところが文庫本の最終刊で「ひで=痛て」+体の破裂する音「ぶ」の合成だと、作者である原哲夫氏自身が説明しています。

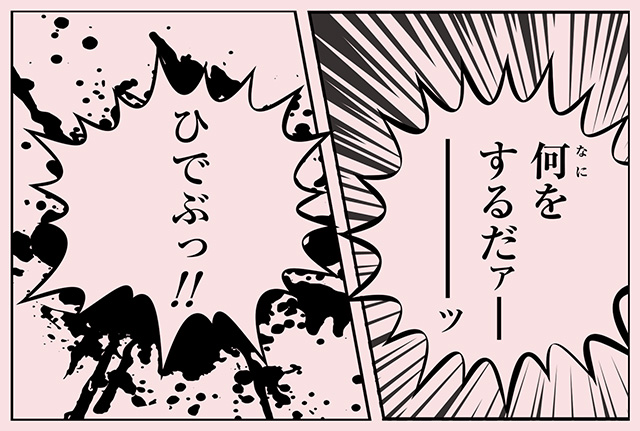

人気作『ジョジョの奇妙な冒険』にも第一話に誤植があります。週刊誌に掲載されたものが単行本化されるにあたり、「何をするんだァーッ!」というセリフが「何をするだァーッ!」に。方言なら間違いではないですが…作風とのギャップもあって、すっかりネットユーザーに定着しました。初版から15年後、文庫バージョンの出版に合わせて第66刷で修正されたようです。

ショック!作家のあやまち

伝記のウソホントでも強烈な個性を発揮した石川啄木は、朝日新聞の校正係でした。

「みすぼらしき郷里の新聞ひろげつつ、誤植ひろへり。今朝のかなしみ。」

と、斜に構えた句を残していますが、最後は誤植に泣かされることに。啄木が死んだ翌日の1912年4月14日、朝日新聞に自身の死亡記事が掲載されました。ところが作品名の『鳥影』を『島影』と間違えられ、しかも「しまかげ」と丁寧にルビまで振られてしまいました。身内ですら昨品名を把握していないのは、人望でしょうか。

直木賞でおなじみ、直木三十五は全集で大量の誤植が発覚。総ルビの本で、「町」という文字にはすべて「ちょう」とルビが振られていました。直木三十五が地元・大阪の地理を書いたもので、本来は「まち」と読むのが正解だったんです。もちろん確認は必要でしたが、全集が死後に発刊されたため著者校正ができなかったのも大きな理由でしょう。

ちなみに、三十五という変わった名前の由来は自身の年齢から。三十一、三十二、三十三…と年を重ねるたびに改名して、三十四は飛ばされました。この件については編集者の手違いによる誤植説もありますが…「三十三は姓名判断上極悪だと分かった。いっそ四を飛ばして五にしよう」という謎の理由が真相のよう。昭和元年の「文藝春秋」新年号に、自ら語っています。

さらに2003年。角川書店の文庫本『七人の武蔵』(磯貝勝太郎編)では直木三十五の作品「宮本武蔵」が武者小路実篤の名前で収録されるというミスが発覚。同社はWebサイトにおわびを掲載し、回収。直木賞の名前で語り継がれるのと同様に、今後も誤植は続くかもしれませんね。

覚えられやすい名前が裏目に出るケースもあります。手塚治虫はよく「手塚治忠」と間違えられていましたが、新聞紙面で所得番付上位に発表された際、なんと「手塚泣虫」と書かれました。嬉しいのか悲しいのか、どっちで泣いていいか分かりませんね。

また、「英次」なのに「英治」と書かれた吉川英治や、同じく「丈彦」を「犬彦」とされた四方田犬彦など、誤植を訂正せずそのまま通した人たちもいます。

当たり前ながらほとんどの作家は誤植に対して神経質になっており、芥川龍之介や有島武郎は、自分の原稿の校正は、校正の神様・神代種亮を指名していたといいます。

ショック!本以外の失敗

『星の王子さま』で有名なフランス人作家のサン・テグジュペリ。50フラン紙幣に彼の肖像が印刷されることになりましたが、2億枚を刷ったところでスペルミスが発覚。あわてて回収される事態になりました。『星の王子さま』については初版本でも誤植や挿絵の配置ミスが指摘されており、彼は誤植と深い縁があるようです。

最近では、2015年に起きた北千住駅の駅名看板騒動がありましたね。7月初頭に設置したホームの駅名看板は「北千住」ではなく「北干住」。駅側は月末に指摘があるまで放置していました。本のプロフェッショナル「校正者編」でも分かるように、誤植を見つけるのは訓練とセンスが必要。たとえ文字が大きいとしても、意外と気づかないものは気づきません。もちろん、利用客のなかには気づいている人も多かったかと思いますが…。

意外なことに、本以外の騒動については「かわいい」「茶目っ気がある」と概ね好意的な反応でした。本の誤植の場合のピリピリした扱いとの違いはどこにあるんでしょうか? 理由のひとつに、現実と違う世界を見せてくれる、という本の魅力があるのかもしれません。誤植を見つけてしまうと、どんなにちょっとしたことでも、物語から現実に引き戻されてしまいます。テレビで素人が悪ノリしたり、映画にスタッフが映りこんでしまったようなガッカリ感。あらためて校正者の技量と存在価値に気づかされ、良い作品をつくるために多くの人たちの努力が必要であることがわかりました。

もちろん、今回のレポートは特に念入りに校正したので誤植はありません。……多分。